।। নিষিদ্ধ নাটক।।

কী যে নেশা ধরিয়ে দিয়ে গেল ওই লিয়েবেদফ বাবাজী আমাদের সেই ১৭৯৫ সালে…

লক্ষ লক্ষ বাঙালি সেই নেশায় একদম বুঁদ হয়ে আছে। রোজ রোজ আরো বাঙালি, শুধু বাঙালিই বা বলি কেন অন্য প্রদেশের লোকেরাও এই থিয়েটার নামক নেশার কবলে পড়েছে, পড়ছে। এই ভয়ঙ্কর অতিমারিতেও ছটফট ছটফট করছে কখন আর কোথায় নাটক করবে! যেখানে পারছে, বাড়ির ছাদ-গ্যারাজ-নাটমন্দির-মাঠ-স্কুলের উঠোন… সব জায়গায় নাটক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

আচ্ছা লিয়েবেদফ বাবাজীর আগে কি তাহলে কলকাতায় থ্যাটার হতো না? কে বলল হতো না? ঐ সাদা চামড়ার লোকগুলো তো হৈ হৈ করে নাটক করত।

এই যে লিয়েবেদফবাবু বাংলা নাটকের নেশাটি ধরিয়ে দিয়ে গেলেন তারপর থেকেই কি বাংলা নাটক গড়গড়িয়ে চলল?

না, না, মোটেইনা। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশরা যে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” চালু করেছিল তারই ফলশ্রুতি ‘বাবু কালচার’ তখন তো দুম দাম করে চলছে। রাতভোর বাঈজীর নাচ দেখে, নেশাভাং করে, নেশা কাটিয়ে বাবুদের ঘুম ভাঙতে অনেক বেলা হয়ে যেত।

লিয়বেদফের নাটক করার ৩৬ বছর পর ১৮৩১ সালে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘুম ভাঙল। এতদিন পায়রা উড়িয়ে, বেড়ালের বিয়ে দিয়ে ইংরেজ সাহেবদের সাথে ব্যবসা-ট্যাবসা করে বেশ চলছিল। ঘুম ভাঙার পর ইনি তৈরি করলেন “হিন্দু থিয়েটার”। লিয়েবেদফ সাহেব করেছিলেন “বেঙ্গলী থিয়েটার”। আর বাবু প্রসন্নকুমারের থিয়েটারে কী হল? উনি ভবভূতির “উত্তর রামচরিত” নাটকটি “হোরেস হে ম্যান উইলসন”কে দিয়ে ইংরিজিতে অনুবাদ করিয়ে ইংরিজিতে নাটক অভিনয় করালেন। বুঝুন কান্ড! একজন বিদেশী এসে বিদেশী নাটক এদেশী ভাষায় অনুবাদ করে অভিনয় করালেন। আর এদেশের মানুষ এদেশের নাটককে বিদেশী মানুষ দিয়ে অনুবাদ করে বিদেশী ভাষায় অভিনয় করালেন! আহা! কী প্রেম!

এই যে ছত্রিশ বছর পরে নাটক হল, এই ছত্রিশ বছরের মধ্যে কি আর সারা বাংলার কোথাও নাটক হয়নি? হয়েছে, হয়েছে। সেই নাটকের কথা খুব একটা কেউ বলেন না বা লেখেন না বলেই মনে হয়।

কলকাতা থেকে একটু দূরে চন্দননগর। একসময় এটা ছিল ফরাসীদের উপনিবেশ। এটাই আমার শহর। এখানে নাটক হল।

চন্দননগর। এখানে ফরাসিরা গেরেটির প্রাসাদে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের বাংলোয় ফরাসি নাটক করতেন। সেই সব নাটকের কথা শুনেই কিনা জানিনা – ১৮০৮ সালে মঁলিয়ের এর লেখা ‘লা আভোকা’ নামের একটি ফরাসি নাটকের বাংলা অনুবাদ চন্দননগরে অভিনীত হয়েছিল। এই নাটকের অভিনয়ের ব্যাপারে বিশদে তেমন কোনো খবর পাওয়া যায় না।

তার মানে, লিয়েবেদফবাবু আর প্রসন্নসাহেবের নাটকের মধ্যে নাটক হয়েছিল।

চন্দননগরের কথা যখন উঠলই তখন একটা কথা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। এটা ঠিক কথা নয়, ঘটনা। মানে, ফ্যাক্ট।

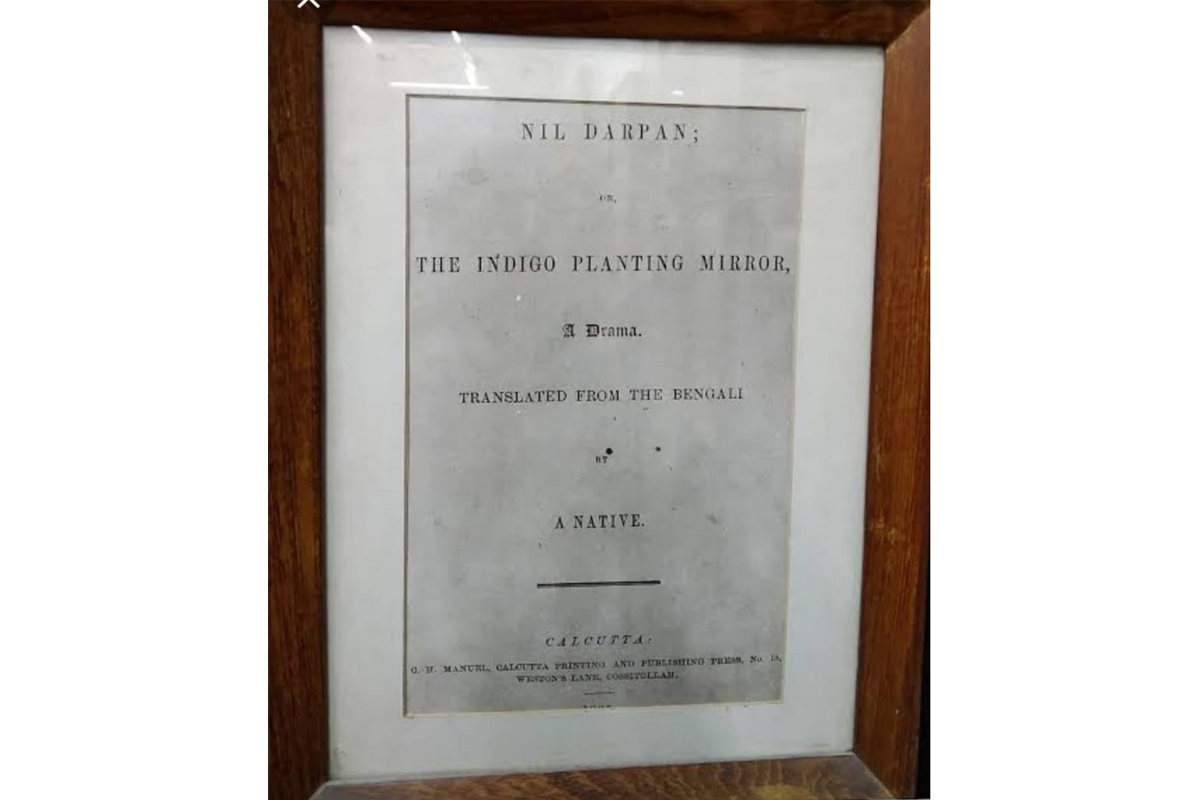

যে ঘটনা ঘটল তা দিনে দিনে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল। আর সেই ঘটনা থেকে এক ঐতিহাসিক নাটকের জন্ম হল। নাটক লিখলেন দীনবন্ধু মিত্র — ‘নীলদর্পণ’।

১৭৭৯-৮০ সালে লুই বোনো নামে এক ফরাসি চন্দননগরের উত্তর দিকে তালডাঙা নামে এক জায়গায় প্রথম নীল চাষ শুরু করেছিলেন। হ্যাঁ ভারতে ‘নীল চাষ’ প্রথম চন্দননগরেই শুরু হয়েছিল। আর, তারপর তো সারা ভারতে সেটা ছড়িয়ে গেল।

চন্দননগর থেকে একটু দূরে আরও উত্তরে বাঁশবেড়িয়া। এখানেও হতো নীল চাষ। বাঁশবেড়িয়ায় ছিল দীনবন্ধু মিত্রের শ্বশুরবাড়ি। এখানেই তিনি নীল চাষীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার, তাঁদের দূর্দশা ইত্যাদি দেখে ফেললেন। পোস্ট অফিসের চাকরি সূত্রে বাংলার বহু জায়গায় তো তাঁকে ঘুরতে হতো, সেসব জায়গায় তো তিনি দেখতেনই নীল চাষীদের দূর্দশা। আর তারই ফলশ্রুতি – নীলদর্পণ।

১৮৬০ সালে এই নাটক তিনি ঢাকায় বসে লিখে ফেললেন। এই যে কলকাতায় ‘আর জি কর হাসপাতাল’ দেখেন, যাঁর নামে এই হাসপাতাল তিনি ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। এঁর বাবার নাম ডাক্তার দুর্গাদাস কর। এই দুর্গাবাবুর ঢাকার বাড়িতে বসেই দীনবন্ধুবাবু নীলদর্পণ নাটকের পান্ডুলিপি সংশোধন করেছিলেন।

১৮৬০ সালে নীলদর্পণের প্রথম অভিনয় ঢাকার ‘পূর্ববঙ্গ ভূমিতে’। ঢাকার অভিনয়ের প্রায় বারো বছর পরে কলকাতায় এই নাটকের অভিনয় হল। সেটা ছিলো ১৮৭২ সাল। বাংলার ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১২৭৯ সাল। কলকাতার বাগবাজারের সান্ন্যাল ভবনে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। দীনবন্ধু মিত্র এই অভিনয়ের দর্শক ছিলেন। ঐ নাটকে গিরিশবাবু অভিনয় করেননি বলে দীনবন্ধুবাবু মনঃক্ষুন্ন হয়েছিলেন। ২৯ শে মার্চ, ১৮৭৩ সালে কলকাতার টাউন হলে নীলদর্পণ আবার অভিনীত হল। এই অভিনয়ে উড সাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করলেন গিরিশবাবু আর সৈরিন্ধীর ভূমিকায় অভিনয় করলেন ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। নেটিভ হাসপাতালের সাহায্যার্থে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে ন্যাশানাল থিয়েটারে নীলদর্পণের নিয়মিত অভিনয় হয়। নীলদর্পণ নিয়ে অনেক কথা আছে।

আমরা বরং নীলদর্পণের যে ইংরিজি অনুবাদ হয়েছিল সেই ঘটনাটা একটু বলি।

চলবে…